出典:日産|ノート公式

e-POWERは日産が独自に開発したシリーズハイブリッド方式の技術です。PHEVやEVの台頭により、「e-POWER 時代遅れ」という声も聞かれますが、本当にそうなのでしょうか? 本記事では、e-POWERの将来性、そして「最悪」「迷惑」「うるさい」といった一部の声の真偽を徹底検証します。

また、第3世代e-POWERで何が変わったのか、その燃費性能は街乗りと高速でどう違うのか、さらには「効率悪い」という指摘は本当なのか、バッテリーの寿命と耐久性はどうなのかといった疑問にもお答えします。e-パワーとハイブリッドどちらが良いのか、日産eパワー と ハイブリッドの違いにも触れながら、あなたの疑問を解消していきます。

記事のポイント

- e-POWERが時代遅れとされる理由と実際の評価

- 第3世代e-POWERの技術進化と将来性

- 他社ハイブリッド車との違いや適した使い方

- 街乗り・高速での燃費やバッテリー寿命の実態

e-POWER 時代遅れなのかを徹底検証

e-POWER 将来性と今後の技術進化

e-POWERは、日産が独自に開発したシリーズハイブリッド方式の技術です。現時点ではPHEV(プラグインハイブリッド)やEV(電気自動車)と比較され、「時代遅れ」との声があるのも事実です。しかし、その見方は必ずしも正確とは言えません。

なぜなら、e-POWERはエンジンを発電のみに使い、走行は100%モーターで行うという特徴を持っており、街中での静粛性やスムーズな加速に優れています。また、バッテリーの外部充電が不要なため、充電インフラが整っていない地域や住宅環境でも導入しやすい点がメリットです。

さらに、今後の技術進化として、発電効率の改善やバッテリー容量の拡大、将来的には外部充電機能の搭載も検討されています。これにより、e-POWERはEVに近い使い勝手を持ちながらも、現実的な選択肢として位置付けられる可能性があります。

このように、技術の進化によってe-POWERは今後も一定の需要を維持し、特に都市部や短距離移動を重視する層においては十分な将来性を持つと考えられます。

今後の技術ロードマップと進化の方向性

日産は2026年度までにグローバルで16車種の電動車両を含む30車種の新型車を投入する計画を発表しています。e-POWERについても、今後数年で複数の新型車や新世代パワートレインを各市場に導入予定です。また、PHEV(プラグインハイブリッド)やバッテリー大型化、外部充電機能の追加など、ユーザーの多様なニーズや各国の電動化政策に合わせた進化も検討されています。

さらに、第3世代e-POWERでは「5-in-1」パワートレインユニットを採用し、モーター・インバーター・減速機・発電機・増速機を一体化することで、軽量・小型・高剛性化とコストダウンを両立しています。今後も熱効率向上やコスト削減、さらなる静粛性・走行性能の強化が進められる見込みです。

このように、e-POWERは継続的な技術進化と製品拡充を通じて、「時代遅れ」とは真逆の方向で電動化の主軸を担う存在となっています。

中古車市場での評価とリセールバリュー

e-POWER搭載車の購入を検討する際、中古車市場での評価や将来的なリセールバリューは気になるポイントです。

e-POWERは比較的新しいシステムのため、現時点では中古市場での流通量はガソリン車や一般的なハイブリッド車ほど多くはありません。しかし、その技術への注目度は高く、特にバッテリー状態が良好な個体については比較的高値で取引される傾向があります。

ただし、リチウムイオンバッテリーの寿命が8~10年とされることから、それを過ぎた車両はリセール価格が下がりやすい点には注意が必要です。購入時には保証内容や点検記録をしっかり確認し、将来的な売却も視野に入れた選択が重要になります。

ノートe-POWERと競合車の価格・維持費比較

出典:トヨタヤリス公式

e-POWER搭載車は、ガソリン車や他社のハイブリッド車に比べてやや価格が高めに設定されている傾向があります。例えば、日産ノートe-POWERと通常のノート、そしてトヨタ・ヤリスハイブリッドを比較してみましょう。

| 車種 | 車両価格(税込) | WLTC燃費km/L | 年間維持費(概算) |

|---|---|---|---|

| ノート(ガソリン) | 約170万円 | 約21.5 | 約15万円 |

| ノートe-POWER | 約230万円 | 約28.4 | 約13万円 |

| ヤリスハイブリッド | 約220万円 | 約35.8 | 約12万円 |

※年間維持費は、燃料費・自動車税・法定点検などを含めた目安。

この比較からわかるように、e-POWER車は初期費用は高めでも、燃費の良さから長期的に見ると維持費を抑えられるケースが多いことがわかります。

ワンペダルドライブの操作性と注意点

e-POWERの大きな特徴の一つが「ワンペダルドライブ」です。これは、アクセルペダルだけで加減速を行える機能で、特に街中ではブレーキ操作の頻度を減らせるため、運転の負担軽減につながります。

しかし、慣れるまでに多少時間がかかるという点には注意が必要です。急減速が発生しやすい場面では同乗者が不快に感じることもあり、丁寧なアクセル操作が求められます。

また、高速道路では通常の運転とあまり変わらず、ワンペダルのメリットを感じにくい場面もあります。それでも、燃費向上や操作の簡略化を重視する人にとっては、大きな利点となる機能です。

第3世代e-POWERの進化とその展望

第3世代e-POWERは、従来のモデルに比べて大きく進化しています。従来のシリーズハイブリッドの弱点を補い、ユーザー満足度を高めるために開発されたのがこの新型です。

まず、燃費性能が大幅に向上しています。具体的には、従来モデルと比べて約16%の燃費向上が実現され、CO2排出量の削減にも貢献しています。また、静粛性についても改善が加えられ、第2世代より最大5.6dBのノイズ低減が確認されており、これはEVに匹敵する静かさと評価されています。

パワートレインは、「5-in-1」ユニットの採用により、システム全体が軽量化・高剛性化されました。モーター出力も151kWへと強化され、よりパワフルな走行が可能です。欧州仕様では最大航続距離が1200kmとされており、長距離ドライブにも対応できる性能を持っています。

このような改善点により、第3世代e-POWERは「ただの中間技術」から「進化型ハイブリッド」としての立ち位置を確立しつつあります。

グローバル展開と車種ごとの特徴

日産のe-POWERは、2016年のノートへの初搭載から進化を続け、現在では68の国や地域で累計150万台以上を生産するグローバルな技術となりました。第3世代e-POWERは、2025年に欧州のクロスオーバーSUV「キャシュカイ」から導入が始まり、2026年には北米の新型「ローグ」、そして日本市場では新型「エルグランド」など大型ミニバンにも展開予定です。

車種ごとの特徴として、コンパクトカーでは1.2Lエンジンと組み合わせて軽量・高効率化を実現し、都市部での機動性と経済性を両立。ミニバンやSUVでは専用エンジンを採用し、車重のあるボディでもEVのようなスムーズな加速と高い静粛性を提供しています。このように、e-POWERはさまざまな車種や市場ニーズに合わせて最適化されており、今後もグローバルでの展開が拡大していきます。

環境性能とCO2排出量の進化

第3世代e-POWERでは環境性能も大きく進化しています。欧州で発表された「キャシュカイ」搭載モデルでは、CO2排出量が1kmあたり116gから102gへと12%削減され、燃費性能も4.5L/100km(WLTP)とセグメントトップクラスを達成しています。また、静粛性も第2世代比で最大5.6dB向上し、EVに匹敵する快適性を実現しました。

日産は今後もバッテリー技術やエネルギー効率のさらなる向上を目指しており、e-POWERを含む電動車両のCO2削減とカーボンニュートラル社会への貢献を掲げています。

e-POWERは「効率が悪い」は本当か?走行環境による違い

e-POWERは「効率が悪い」との指摘を受けることがありますが、これは走行環境によって大きく評価が分かれるポイントです。

たしかに、高速道路のように一定速度で長距離を走る場面では、エンジン直結で走行できるパラレル型ハイブリッドに比べて不利です。e-POWERはエンジンで発電し、その電力でモーターを駆動するため、エネルギーの変換ロスが避けられません。一般的に、e-POWERの伝達効率は約86%とされ、トヨタやホンダの直結モード付きハイブリッド(約95%)に比べると劣ります。

しかし、街乗りのようにストップ&ゴーが多い環境では、モーター駆動ならではの強みを発揮します。低速域ではエンジンの効率が下がりやすいため、e-POWERのように一定回転で発電できる仕組みはむしろ効率的です。

つまり、用途や走行環境によって効率の評価は異なります。高速走行が多い人には不向きですが、市街地中心の使い方であれば、e-POWERの効率は十分に優れたものといえるでしょう。

燃費は街乗り・高速でどう違う?

e-POWERの燃費性能は、走行環境によって大きく異なります。特に街乗りと高速走行では、数値が大きく変動することに注意が必要です。

街乗りでは、e-POWERの特性が活かされます。発電専用のエンジンが一定の効率で発電し、モーターで走行するため、渋滞や信号の多い環境でも燃費が落ちにくい傾向にあります。実際、ノートe-POWER(Xグレード)はWLTCモードで28.4km/Lと高い数値を記録しています。

一方、高速道路ではそのメリットが薄れます。走行中に頻繁に発電が必要になり、エンジンの回転数が上がるため、燃費が10km/Lを下回るケースも見られます。このように、高速巡航にはあまり向いていません。

ワンペダルドライブや回生ブレーキをうまく活用することで、街中ではより高い燃費効率を得ることが可能です。

寿命とバッテリーの耐久性

e-POWERの寿命に関して気になるのは、主にバッテリーの耐久性です。ハイブリッド車はバッテリーの寿命によって総合的な車両寿命が左右されるため、この点は重要です。

一般的に、e-POWERに搭載されているリチウムイオンバッテリーは8~10年の寿命が目安とされています。ただし、e-POWERではバッテリーを60~75%の範囲で使用するよう制御されており、過度な負荷がかからないため長寿命が期待できます。

また、日産はe-POWERのパワートレインに対して5年または10万kmの保証を提供しており、一定期間は安心して使用できる体制が整っています。車両本体も10万kmを超えると劣化が進みやすいため、バッテリー交換のタイミングで乗り換えを検討するケースが多く見られます。

つまり、適切なメンテナンスと使用環境があれば、e-POWERの寿命は十分に実用的なレベルにあります。

なぜe-POWERは「時代遅れ」「最悪」と言われるのか

e-POWERが最悪と言われる理由

「e-POWERは最悪」といった極端な評価も一部では見られますが、その背景には複数の理由があります。

まず、バッテリーの交換費用が高額である点が挙げられます。寿命自体は長いものの、万一交換が必要になった場合、数十万円の出費が発生する可能性があります。

次に、高速道路での燃費の悪化が目立つことです。長距離移動や高速巡航を多用するユーザーにとっては、他のハイブリッド車やガソリン車と比べてコストパフォーマンスが劣ると感じるでしょう。

さらに、e-POWER搭載車の価格自体が高めに設定されていることも、購入ハードルを上げる要因です。

このような点から、使用環境や目的に合わない人にとっては「最悪」と感じられる場合もあるのです。

「迷惑」という声の正体:騒音と振動

e-POWERを「迷惑」と感じる人がいる理由には、主に騒音と振動に対する不満があります。

街中を静かに走っているように見えても、エンジンが突然作動して大きな音を発することがあります。特に発進直後や加速時には、エンジンの回転数が一気に上昇するため、車内外で騒音が気になる場合があるのです。

また、アイドリング中や低速走行時にも、エンジンの振動が気になるという声があります。これは従来のエンジン車に慣れている人にとっては違和感が大きく、周囲の騒音源として捉えられることもあります。

つまり、e-POWERの構造上の特性が、一部の人には「迷惑」と感じられる原因になっているのです。

eパワーが「うるさい」と感じる場面

e-POWERは静粛性の高さがメリットの一つですが、それでも「うるさい」と感じる瞬間は存在します。

具体的には、高速走行時や急加速時に、発電用のエンジンが高回転で作動するため、エンジン音が車内に響く場面があります。これにより、特に静かなEVを期待して購入したユーザーにとっては、期待と現実のギャップが不満につながることがあります。

一方で、街乗りや低速走行時にはエンジンが停止している時間が長く、非常に静かです。この静粛性は従来のハイブリッド車よりも優れているとの評価もあります。

第3世代モデルではこの課題に対処するため、エンジンの遮音性向上や制御の最適化が行われています。それでも、静音性を最重視するユーザーには気になるポイントかもしれません。

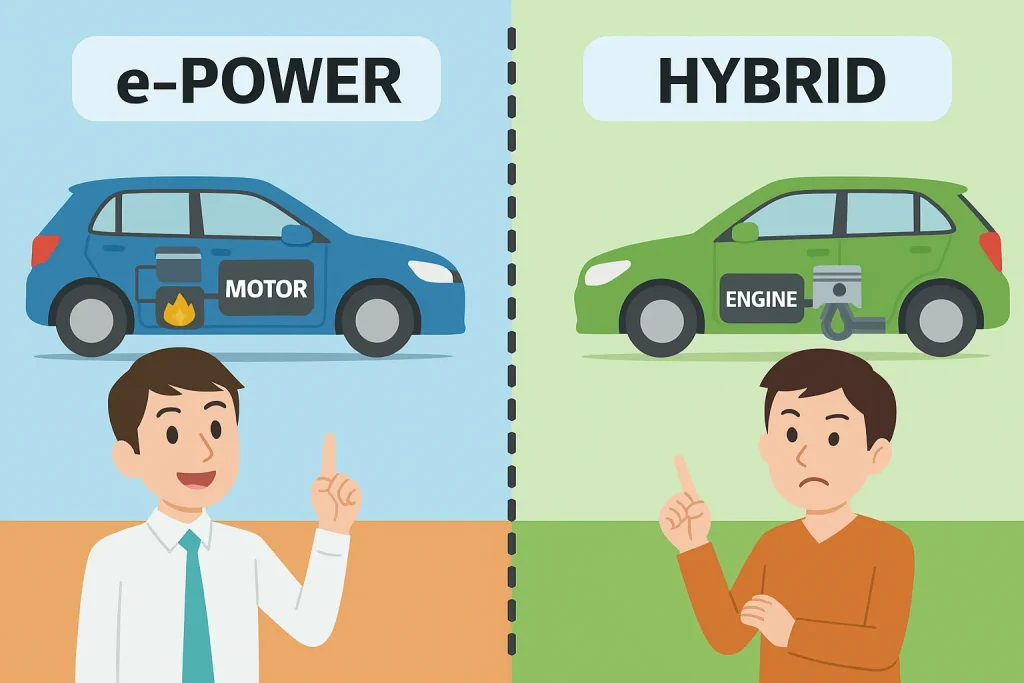

eパワーと他社ハイブリッドの比較

e-POWERと従来型ハイブリッドには、それぞれ異なる特性とメリットがあります。そのため、どちらが「良い」と言い切ることは難しく、使い方やニーズに応じて選ぶ必要があります。

e-POWERはモーターのみで駆動するため、街乗りでは非常に静かでスムーズな走行が可能です。また、EVに近い操作感が得られる点も評価されています。ワンペダルドライブによる燃費改善も魅力です。

一方、従来のハイブリッド(例:トヨタのTHS-II)は、高速巡航時にエンジンを直接駆動に使えるため、高速道路や長距離移動に向いています。燃費も高速域ではこちらの方が優れています。

したがって、街中中心の走行ならe-POWER、高速や長距離が多いなら従来型ハイブリッドを選ぶと後悔が少ないでしょう。

| 項目 | e-POWER(シリーズハイブリッド) | 従来ハイブリッド(例:トヨタTHS-II/パラレルハイブリッド) |

|---|---|---|

| エンジン役割 | 発電専用 | 発電+駆動 |

| 走行方式 | モーターのみ(エンジンは発電専用) | 低速はモーター、高速はエンジンも駆動に使用 |

| 静粛性・加速 | 街乗りは非常に静か&スムーズ | エンジン作動時はややノイズあり |

| 静粛性 | 街乗りは高い、高速はやや劣る | 状況により変動 |

| 高速燃費 | 苦手。エンジン発電が頻繁で燃費悪化 | 高速巡航はエンジン直結で効率良好 |

| EV感覚 | 強い(ワンペダルドライブなど) | 薄い |

| 外部充電 | 不可(※将来的にPHEV化の検討あり) | PHEVモデルであれば可 |

| 長距離適性 | やや不向き | 高速・長距離も得意 |

| 街乗り適性 | 非常に高い | 良好 |

日産eパワーとハイブリッドの違い

e-POWERと一般的なハイブリッドシステムとの最大の違いは、エンジンの使い方にあります。

日産e-POWERは、エンジンをあくまでも発電専用に使用し、走行は常にモーターで行います。つまり、駆動にはエンジンが直接関与しません。

これに対して、トヨタなどのハイブリッドシステムは、低速域ではモーター駆動を行い、高速域ではエンジンが直接タイヤを動かす仕組みです。この方式では、走行状況に応じてエンジンとモーターを使い分けることで、効率的な走行が可能になります。

e-POWERはEVに近い操作感と静粛性が魅力ですが、高速燃費や長距離走行ではやや不利です。ハイブリッドとの違いを理解したうえで選ぶことが重要です。

乗ってる人の口コミ・感想レビュー

e-POWER搭載車に乗っているユーザーからは、街乗りでの快適さに高い評価が集まっています。

加速がスムーズで静か、特にワンペダルドライブによる操作のしやすさは初心者にも好評です。また、ファミリー層からは安全性能や装備の充実度も高く評価されています。

一方で、不満点も明確です。高速走行時の燃費の悪化、エンジン作動時のノイズ、バッテリー寿命への不安といった声が見られます。さらに、車内空間の狭さや収納性に物足りなさを感じる人もいるようです。

つまり、使用環境がマッチすれば非常に満足度の高い車種ですが、過度な期待や誤解を避けるためにも、実際のユーザー評価を参考にすることが重要です。

e-POWERは本当に時代遅れなのか総まとめ

- エンジンは発電専用で駆動は常時モーターによる方式

- 外部充電が不要でインフラ環境に左右されにくい

- 市街地での静粛性と加速性能に優れる

- 第3世代では5-in-1構造で軽量化とコスト削減を実現

- 技術進化により今後のPHEV化も視野に入れている

- 中古車市場ではバッテリー状態が評価の鍵となる

- バッテリー寿命は約8〜10年で保証体制も整備済み

- ノートe-POWERはガソリン車より維持費が低い傾向

- ワンペダルドライブは操作負担軽減の一因となる

- 高速走行では燃費性能がやや劣る場面がある

- 静粛性は街中で高く、高速域ではノイズが目立つことも

- 騒音や振動に対しては個人差ある評価が見られる

- グローバル展開が進み多様な車種に搭載されている

- CO2排出量と燃費性能は着実に改善されてきた

- 高速燃費より街乗り中心の使い方に適している